斑入りクワズイモがキレイで大好きなので、私が育てた経験を元に斑入りクワズイモの育て方をまとめたいと思います。栽培管理は一般的な普通のクワズイモとほぼ同じですが、斑入りのため光の加減などが異なってきます。

まずは斑入りクワズイモがどう言うものかの説明を行い、それから育て方や増やし方などの一般的なクワズイモの日常管理方法を説明しますね。

アロイダーK

アロイダーK

斑入りクワズイモのキレイな姿をまず見てください!

まずはとにかく斑入りクワズイモのキレイな姿を見てください。クワズイモで検索してここにきている方もいると思うので、この葉のキレイさだけでもまず見て欲しい。

アロイダーK

アロイダーK

まずは半分だけ完全に白くなっているハーフムーンと呼ばれる葉っぱ。これだけを出すのは難しいけど、これが出る株は似た形のものが出る傾向がありますね。

次は4分割された斑入り葉です。これは今まで一つしか見ていません。なかなか珍しいですよ。

これはほぼ全斑になっている葉です。葉焼けですぐにダメになってしまいがちですが、キレイなまま大きくなると葉脈がくっきり浮かび上がりキレイなものです。

ある程度大きめの斑が入っている株がこちら。これぐらいの方が個々の斑が目立ってキレイと感じる人も多いのでは?

最後は細かい斑入りになっている株。個人的には結構こういうの好きです。

葉っぱだけまず見て欲しかったので葉の拡大写真が先になってしまいました。次は全体写真を載せますね。まずは室内の斑入りクワズイモ。ツルツルの陶器鉢と合いますね!

アロイダーK

アロイダーK

また、外に地植えしてもいい感じです。ただし葉焼けには注意が必要で、真夏は西日を避けても寒冷紗などをかけて遮光しない限り葉が痛んでしまいます。そして冬は地上部が枯れてしまいます。

さて、斑入りクワズイモのキレイさをアピールできたので、そろそろ育て方などの日常管理に移りたいと思います。

アロイダーK

アロイダーK

クワズイモの種類

クワズイモって一種類だけじゃないんです。クワズイモには一般的に見られるアロカシア オドラ(Alocasia odora)と呼ばれるもの以外に、小さなシマクワズイモや葉の上から茎が出ているインドクワズイモがあります。

三光斑のオキナワシルバー(Okinawa Silver)

三光斑がキレイなオキナワシルバー(Alocasia odora ‘Okinawa Silver’)。私の一番のお気に入りです。ハーフムーンになったりなどいろんな斑入りを見せてくれます。

黄色い斑入りのオキナワゴールド

黄色い斑入りのクワズイモはオキナワゴールド(Alocasia Odora OKINAWA GOLD)と呼ばれ、シルバータイプより希少なものとされています。

成長はシルバーよりも遅く、値段はさらに高いです。後述のガゲアナ黄斑と間違って購入しないように注意が必要。強く斑が入ったものが美しいです。

気になったら私の栽培記録や特徴を以下の記事でまとめていますので見てください。

小さな葉のシマクワズイモ

シマクワズイモは(Alocasia cucullata)はヒメクワズイモとも呼ばれる品種です。普通のクワズイモより耐寒性は弱いです。詳しくは以下のページを見てください。

⇒アロカシアの種類には何があるか説明。また耐寒性の限界値も記載しました。

現在シマクワズイモの黄斑タイプを購入して育てやすいかテスト栽培しています。以下の記事でまとめていますのでよかったら見てね。

茎が上から出ているインドクワズイモ

インドクワズイモ(Alocasia macrorrhizos)は葉の上部が茎とつながっているのが特徴的。普通のクワズイモは葉の真ん中から茎が出ているんですよね。それ以外は見てても違いがわかりません。

耐寒性は普通のクワズイモより弱いと言われていますが、USDA zoneで見ると同じぐらいになります。

アロカシア ガゲアナ

アロカシア ガゲアナ(Alocasia gageana)はusda zoneは9(10)〜11と体感性はクワズイモと同じぐらいとなっています。

クワズイモの黄斑となっているものは大半がこれの黄斑です。本当のクワズイモの黄斑はレアで高価です。

アロイダーK

アロイダーK

アロカシア コリドナ

アロカシア コリドナ(Alocasia calidora)はガゲアナとオドラのかけあわせ品種(Alocasia gageana x Alocasia odora)。

アロイダーK

アロイダーK

斑入りクワズイモの購入におすすめのショップはこちら

斑入りクワズイモってなかなか手に入りづらいです。最近だと一般的なショップでは楽天で少し販売がありますね。

アロイダーK

アロイダーK

しかし数が少ないです。早く欲しいなら失敗の可能性がありますがヤフオクやメルカリで買うのも一つの手。しっかりした作り手さんのリンクを貼っておきますね。

クワズイモの育て方

以下にクワズイモの育て方をまとめます。斑入りクワズイモの日常管理としては、一般的なクワズイモより日照条件が難しいところですね。

クワズイモの日照条件

クワズイモは日にあたるところよりも半日陰を好む植物です。ですので特に夏場は直射日光を避けるようにしましょう。斑入りのクワズイモは以下のように特に葉焼けしやすいです。

特に子株は弱いです。真夏の直射日光を受けると地上部が枯れてしまいますよ!

以下の写真をみると、斑の部分から枯れてきてるのがわかりやすいです。葉緑素がない分、斑入りクワズイモは普通のクワズイモより強光に弱いんですよね。

しっかり葉焼け対策をすることをおすすめします。私の葉焼け対策は以下の記事でまとめています。

だからと言って室内に置いておけばいいと言う話でもありません。ある程度の光がないと葉っぱが徒長してしまいます。

ですので、日当たりのいい室内で育てるのが無難です。春や秋なら地植えしているものの方が元気よくキレイになったりしますけどね。

アロイダーK

アロイダーK

⇒クワズイモの葉が垂れる原因は日照不足。植物育成ライトで対策しよう!

室内で育てる場合、余裕があるなら植物育成用のライトやサーキュレーターを設置して、植物にあった環境を整えてあげることもお勧めします。

室内栽培と軒下栽培での徒長具合を比較

以下が7月までずっと室内栽培した斑入りクワズイモと、春から軒下栽培した斑入りクワズイモの比較写真です。特に補光せず育てたクワズイモは徒長し、太陽光の方に向かって伸びてしまっています。

西日が当たらない軒下にスペースがあるのであれば、夏までは軒下に置くほうが無難。ですが夏場は葉焼けするので7月中旬ぐらいまでですね。

また、育てる鉢は植物のサイズや環境に応じて変えていきましょう。おすすめの鉢は以下の記事でまとめています。

⇒斑入りクワズイモなどアロイド栽培に私が使用しているおすすめの鉢

クワズイモは温度が必要

クワズイモをキレイな状態で育てるには結構温度が必要です。以下のアロカシアの記事でまとめましたが、USDA ZONEとしては9〜11ぐらいで中には7bとの記載もあります。おそらく7bは間違いか、地中深く埋まった芋の場合を差していると思います。

⇒アロカシアの種類には何があるか説明。また耐寒性の限界値も記載しました。

キレイな状態で育てるには経験上10b以上、つまり1.7℃以上必要と考えています。室内に取り入れればなんとかなる温度ですね。それを切ると以下のように葉っぱから枯れていきます。

大株なら茎の部分はある程度寒さに耐えれますが、氷点下になると子株は以下のように地上部が全て枯れてしまいます。ですので冬にキレイな姿を見たいなら室内栽培が必須ですよ。

また、単純な暑さならクワズイモは強いです。ただし、日照条件で説明したように強光だけは避けましょう。

温度上昇と斑入りの低下

以下の写真を見ていただけるとわかりやすいですが、暑くなってくると斑の入り方が弱くなってきます。これは強光から身を守る意味合いが強いと思います。

去年も秋になり涼しくなってきてからすごくキレイな葉を出し始めた株が多かったです。ですので、環境変化による一時的なものと思いましょう。

アロイダーK

アロイダーK

クワズイモは水やりの量に注意!

クワズイモは葉が大きく、結構な量の水分を蒸散させるので水やりは忘れないようにしましょう。ただしやりすぎると芋が腐ったりします。

ですので水はけのよい培養土に植えつけ、水が切れたらしっかり水やりをすることをおすすめします。

アロイダーK

アロイダーK

意外と知られていませんが、水をたっぷり上げた後に葉から水滴が落ちることがあります。これは余分な水分を葉から出す仕組みがあるためです。これはフィロデンドロンなどのアロイドも同様のことが起こります。

ですので、木の床などで水滴が落ちると困る場合、下に台を置くかシートを敷いておくことをお勧めします。小さな株ならなかなかそういうことは起きないけどね。

アロイダーK

アロイダーK

⇒クワズイモの葉から水滴が落ちてきた! その原因と対策を簡単にまとめるよ。

以下のように湿気で腐らないようにするためと、水滴が落ちるのを抑制するためにサーキュレーターを設置することもおすすめします。

⇒サーキュレーターで斑入りクワズイモの腐りを防ごう。観葉植物は通気性が大事!

肥料と培養土は意外と安くすむ!?

クワズイモの培養土は意外とシンプルに、赤玉土の小粒6:腐葉土4ぐらいで大丈夫なようです。私はそれにくん灰やマグアンプなどの遅効性肥料を加え、子株の栽培を試してみました。

以下のような感じで植えつけましたが、培養土にゼオライトを加えたものと同じような感じで育ちましたよ。

これぐらいであれば安価でいいですが、大きくなると蒸散量も増えるため、ある程度保水性も高いしっかりした培養土を使いたいものです。

アロイダーK

アロイダーK

ですができれば自分でしっかり培養土をカスタマイズしたいもの。以下のページで私がカスタマイズしている培養土の情報などをまとめています。よかったら参考にしてください。

⇒斑入りクワズイモの培養土は自作か市販培養土をカスタマイズするのがおすすめ!

また肥料については基本的にマグアンプKの中粒を使用するのがいいですね。有効期間のちょうどよさ、匂いがない、汚れにくいと鉢植えには最高の肥料だと思っています。

私が使っている肥料など詳しくは以下の記事でまとめています。マグアンプKと一緒に化成肥料と液肥を少量もっていると安心です。

水で落ちないハダニは農薬で殺虫

葉が大きいクワズイモなどはハダニが増えやすいです。水で洗い流してもいいのですが、増えるとなかなか除去しずらいです。

そういうときはしっかり農薬を使って殺虫してしまいましょう。

水などでハダニを落とす方法や、クワズイモに使える農薬などについて以下の記事でまとめています。

⇒クワズイモのハダニ対策。水で流すよりやっぱ農薬を使う方が確実だね。

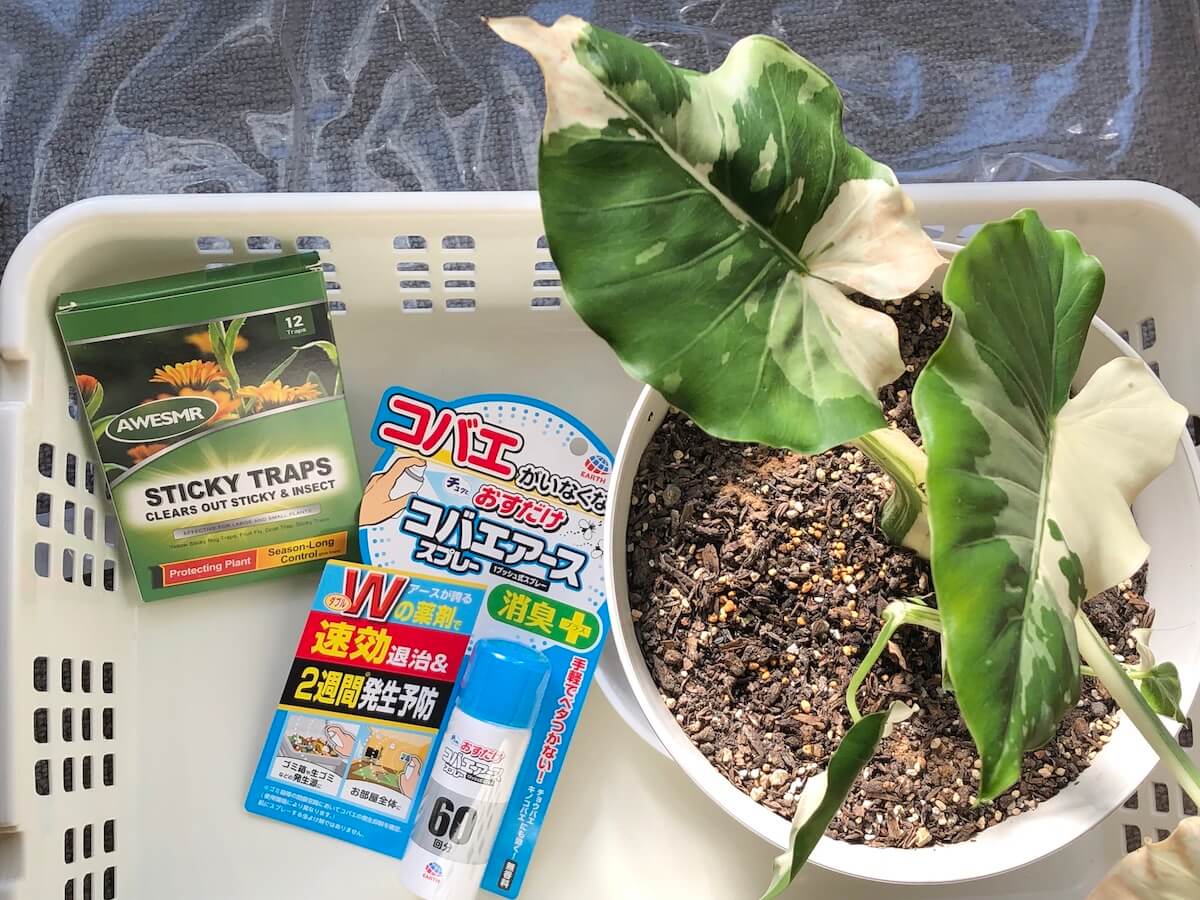

鉢から出てくるコバエ対策

室内に斑入りクワズイモの鉢を入れるとコバエが出てくることがあります。これは培養土の有機成分を食べて繁殖している状態。しっかり粘着シートなどで対策しましょう。

粘着シートだけでもいいですが、殺虫剤など複数組み合わせた方が安心です。失敗するとすぐに大量にわいてくるので注意が必要です。

アロイダーK

アロイダーK

また、水耕栽培にしたり虫が繁殖しずらい培養土に変えるのも一つの手です。詳しくは以下のページでまとめています。

⇒観葉植物のコバエ対策方法! 室内で虫が出てきた時は早めに退治しよう。

クワズイモの増やし方

クワズイモって意外と増やす方法が多いんです! だから一株購入し、大事に大きく育てればあとは増やして楽しめますよ。以下にいくつかの増やし方をまとめます。

クワズイモを株分けして増やす

クワズイモは以下のように大きくなるとどんどん子株を作ります。小さな株でもときおり子株を出すぐらいです。だから株分けして増やすと楽です。なぜならすでに根っこがついていて、そのまま培養土などに植えつけても元気に育ってくれるからです。

ちいさな鉢植えの場合は鉢から取り出して土を落とし、子株をカットするのは簡単。

アロイダーK

アロイダーK

ですが、地植えしたクワズイモや、大きな鉢に植えたクワズイモを掘り起こすのは大変です。そのような場合は子株の周りだけ掘り起こし、カットする方法をおすすめします。

ただし、根元がよく見えず根元で切れない可能性がありますので、以下のようにある程度大きくなり扱いやすくなってから切り離すことをおすすめします。

クワズイモを挿木で増やす

クワズイモを挿木で増やす方法は、株分けして増やす方法と同じです。ただし、カットする部分は地上に出ている部分から出ている芽を切り取って増やします。

株分けと違って注意が必要なのは根っこがないこと。ですので、葉を部分的にカットして蒸散量を減らし、以下のように最初は鹿沼土や赤土に植えて水分を切らさないようにするのがいいですね。

クワズイモの芋で増やす

クワズイモは地中で子芋を作っています。ですので、それを育てるとクワズイモになります。斑入りクワズイモからでた子芋はきちんと斑入りのクワズイモになるので安心してください。

ただし、以下のように斑の入り方に大小はあります。これは普通に子株で増える時と同じですね。

また芋をカットして増やすパターンもあります。根腐れした時にもやるパターンですね。腐った部分を切り落とし、日陰で数日乾燥させ植えつけます。数を増やしたいひとはこのやり方がおすすめです。

クワズイモを水挿しで増やす

ある程度日挿しが強くなってきたときに挿木で増やすのは怖い。または挿木の準備が面倒。そんなときは水挿しがいいですよ。

私は写真の右側にある斑入りクワズイモのように、根がない状態でカットしてしまったことがありました。

アロイダーK

アロイダーK

しかし、以下の動画のように室内で水に挿しているだけでしっかりと発根していました。こういうやり方もあるって知っておくと便利ですよ。

斑入りクワズイモをお洒落に彩ろう

斑入りクワズイモのようにちょっと高価でキレイな塊根植物を手に入れたらキレイに彩りたいものです。そして部屋に飾れたらおしゃれですよね!

私は室内では陶器鉢とバークチップの組み合わせを利用。もう少し大きくなったら鉢カバーをつけ、ヤシの繊維で培養土をカバーする予定です。

子株に関してはいろんな色がある再利用可能なエコ鉢を利用しています。ちょっとまだ培養土そのままですが、天然石を敷き詰めたりしてもいいですね。

アロイダーK

アロイダーK

斑入りクワズイモを水耕栽培しよう!

斑入りクワズイモは室内で水耕栽培するのもおすすめ。透明なガラスやプラ製の鉢に入れ、いろんな素材を使っておしゃれな感じにしましょう!

アロイダーK

アロイダーK

ですが、水耕栽培でいろいろな培地を試してみるとやはり向き・不向きの培地がありました。詳しくは以下の記事でまとめています。

⇒斑入りクワズイモの水耕栽培は培地選びが重要! 苔やカビ対策も忘れずに。

クワズイモ水耕栽培の注意点!

クワズイモを水耕栽培する上で一番重要なのは枯れた葉をなるべく早く取り除くこと。枯れて茶色くなった葉を残していると腐って匂いが出ます。

アロイダーK

アロイダーK

できれば以下の写真のように古い茶色の部分は全部とり、葉が枯れる部分は水の上に出るようにしましょう。

水耕栽培で使う素材は元気なものを使おう

水耕栽培が意外とうまくいったので、夏場の暑さで地上部が枯れかけてた斑入りクワズイモを掘り起こして回復させることにしました。

アロイダーK

アロイダーK

簡単にダイソーのジェルボールや硬質鹿沼土を使って発根させます。これで子株をカットしたものは元気に成長していましたので。

しかし、カビが生えて全滅することになりました。同時期に培養土に植え替え室内に移動させたものは無事。

弱った斑入りクワズイモをいきなり水耕栽培するのはだめですね。同じような失敗をしないように注意してくださいね。

斑入りクワズイモ(オキナワシルバー)はなぜ高い?

最近斑入りクワズイモの価格が高騰しています。価格が高い理由としては国内でも需要が出ている以外に海外でも需要が出てきているからです。

アロイダーK

アロイダーK

斑入りクワズイモはオキナワシルバー(Alocasia Odora Okinawa Silver Variegated)とも呼ばれ、海外からだとこの名前で求められていますね。生産者の方は今がチャンスですよ!

クワズイモのまとめ

アロカシアの中で一番有名なクワズイモ。その中でも斑入りのクワズイモは強い光には弱いですがキレイでおすすめです。一緒に育ててみませんか?

また、クワズイモは『復縁』、『仲直り』などの花言葉を持っています。それ以外にクワズイモは別名「出世芋」とも呼ばれています。風水的にも出世にいいらしいですよ。

アロイダーK

アロイダーK